上阵扛枪,下地种田

文能实验,武能打拳

追星赶月,向阳而生

在华农,成为一名军训教官

是怎样的体验?

今天,为你带来

华农军训教官团

农学中队第六期成员的故事

在他们的讲述中

一起感受这份特别的坚韧

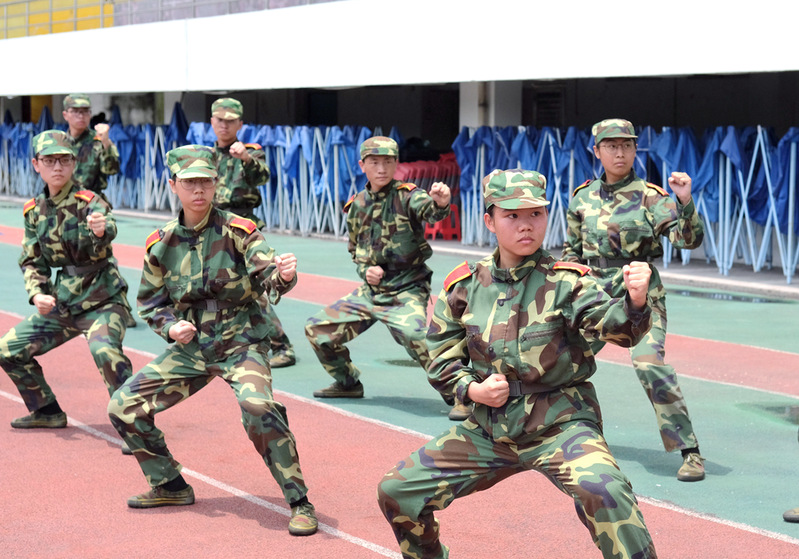

华农军训教官团农学中队第六期成员

华南农业大学军训教官团简介

2017年,在省军区和省教育厅的指导下,华南农业大学军训教官团(简称“教官团”)正式成立。教官团由学校党委保卫部(人民武装部、保卫处)负责管理,编为5个大队、22个学院中队,教官成员均为在校生,从组织架构到训练体系都有着一套完备科学的规范。

通过多年探索,学校成功打造了学生教官和军训自训的华农模式。截止2024年,教官团已培养了9期共2037名教官,自主完成了超8万名新生的军训任务。在教官团中,更是涌现了一批踏实能干的优秀成员,成为许多华农学子心中可亲可学的“身边榜样”。

训练场上做最“狠”的

“军训教官团的传统就是‘优秀’,我们追求的是‘更加优秀’。”华南农业大学军训教官团六期教官、来自2021级农学丁颖班的曾志锋,这样形容他所在的农学中队。

这支隶属于农学院的队伍,以“农学精兵,敢为先锋,纪律如铁,拼搏如鹰”为口号,2022年起连续数期被评为“先进中队”。2025届的11名教官中,有8名成功保研,多名同学担任学生干部,服务同学深受好评……“出品”于第六期农学中队的学生教官们,也恰如他们中队队徽所象征的雄鹰一样,目标坚定,在追求“优秀”的道路上一路披荆斩棘。

会操训练

“训练带给我的不只是强身健体,更重要的是锻炼了意志。”农学中队第六期教官,2021级农学丁颖班的马文坚如今已经成功推免至中国科学院分子植物科学卓越创新中心。她表示,自己常常怀念起教官团的日子,“我们中队的精神就是‘有第一就去争,有红旗就去扛’。”

“成如容易却艰辛”,雄鹰高飞的背后,往往是无数次羽翼的磨砺。

大一军训时,帅气的教官团就让曾志锋心生向往。为了加入其中,他做了一件在旁人看来很酷的事——剃了个寸头 。“从头开始”的他,最终通过层层考核,如愿成为农学中队的一员。一晃快四年,如今的曾志锋依然保留着这个发型。

曾志锋

教官团的日常训练由早训和周末训练组成,在暑期也会开展封闭集训。训练内容参考入伍兵,要求十分严格。站军姿晒伤,汗水挂在脸上、淌在勒紧的腰带上方、浸透训练服,练习匍匐、战术时因动作的质量要求擦伤手掌……这些对于教官们来说都已经是“家常便饭”。

“有时候我们没有假期,一天训练完很累,看到大家都在晒自己出去玩,也会觉得羡慕。”如今回忆起在教官团的训练,曾志锋认为,“流汗”和“流血”都算是比较寻常的,最难通过的,还是对意志的考验,“确实有一定牺牲,但是也都是为了得到自己真正想要的东西。”

为了检验各个中队的训练成效,教官团还会定期举办考核,并评比出“先进中队”颁发臂章。曾志锋参与的第六期教官团一共开展了两次考核,在第一次考核评选中,农学中队的成绩在全团几乎垫底,这使他们倍感打击。“看着老师在仪式上给别的中队授臂章,心里还是难受的,也会恨自己确实不够拼。”

于是,曾志锋决定在完成规定任务外,再叫上隔壁宿舍的同学一起加练。慢慢地,越来越多的同学自发加入其中,最后变成了有组织行为。早训结束后没课的时间、晚课结束后的一小时,操场上、地下车库里,大家互相督促,反复琢磨练习每一个细节,不断精进自己的动作。

2022年新生军训见面会,农学中队第六期成员上台

“我们也算是‘知耻而后勇’,都非常拼命。”曾志锋说,“不管男生还是女生都没有区别,练得狠、要求也高,就是一种很‘硬’的风格。”他们的“狠练”也并没有白费,第二次考核中,农学中队被评为先进中队。在接着第二天开展的新生军训中,农学中队教官们的右臂上,比其他中队的教官多出了一个臂章。

即使当时因为疫情没有举行全团仪式,大家都还是感到非常自豪,“我们一致认为,新生军训就是我们最好的颁奖仪式。”

既是“教官”,也是“师兄师姐”

训练场上,大家共同刻苦训练、挥洒汗水;训练场下,农学中队的成员同样亲密无间。

讲起相处日常,中队同学们七嘴八舌地聊了起来:晚训结束以后,大家常常聚在一起聊天,有时在操场恰巧路过的师兄师姐碰到,也会加入进来,和大家分享训练和学习生活上的经验。时常聚在一起吃饭过节,组织中队的篮球比赛,与其他中队举办联谊,为战友们过生日,在期末周一起复习,安排学习打卡……除了这些日常点滴,中队还会举办分享会,邀请往届优秀的师兄师姐回来交流经验。

“平常都是在公众号上看到他们的事迹,坐在一块儿就会感觉很亲近。”曾志锋表示,分享会是一个拉近自己和优秀师兄师姐距离的很好机会,不管是学习方法还是人际交流,自己从他们的身上学到了很多,“有的师兄师姐比较全能,从他们的经历当中学到某一方面,都已经是受益匪浅。”

暑期集训结束后,同学们聚在一起

已经在本校读研的林声旭,曾任第六期农学中队的中队长,同时也是和曾志锋同处一个实验室的师兄。“归属感”,是他对农学中队的最深刻感受。“农学中队就是一个很纯粹的地方,在这里和大家交流就不会有什么包袱,也能放下很多烦恼。”

“旭哥不仅是我的中队长,也是我在实验室和生活里的师兄。”曾志锋说,在农学中队的“归属感”是十分具体实际的,“大家经常见面联系,感情很深厚。”

这种既是“教官”又是“同门师兄师姐”的情况,在整个教官团都十分常见。如何把握好双重身份?马文坚的答案简洁有力:“首先要严格按照大纲完成任务,让自己的学院军训技能过关,做到‘学有所成’。”在军训之余,她也会积极为师弟师妹们答疑解惑,参加各类团建活动,和师弟师妹们打成一片,“我们不仅是他们大学第一课的老师,同样也是他们的好朋友。”

华农精神的传承者

看着一批又一批的“萌新”在教官团成长成才,农学院2021级辅导员吴睿珊对学校军训教官团的“自训、自管、自律”的培养模式深有感触:“这既有助于培养同学们自律的习惯,也有助于大家更好地学习领悟和传承发扬丁颖、卢永根等老一辈华农人的精神。”

来到华农后,曾志锋对“一门三院士”的佳话耳濡目染。农学中队中有多名队员同时也是卢永根院士办公旧址讲解团成员。讲解团时常举办缅怀丁颖、卢永根院士的活动,曾志锋印象最深刻的卢永根院士的那句“未必尽如人意,但求无愧我心”。 这句话,也成了他做人做事的标准。

卢永根办公旧址陈列展

“训练场、教室、实验室、宿舍”是农学中队同学最熟悉的地方。曾志锋印象最深刻的就是大三暑假的经历:“刚起床就要到训练场值班,值完班就要到实验室做实验,做完实验就要回宿舍换训练服赶到训练场。”

但为了完成任务,大家都只是咬牙坚持。在这个过程中,更让他们为之触动的,是晚归时看到的奋斗身影:“很多实验室几乎是一天都在用的,晚上一定是灯火通明的。”

在平时的专业学习中,老师们的言传身教,也让大家为之钦佩。“试验操作亲力亲为的莫钊文老师,即使摔伤了腿依旧坚持给同学们在田里上课的刘向东老师,打扮质朴、时常能在试验田里见到的刘耀光院士……老师们都是以身作则。时间越久,越能真切感受到华农精神的代代传承。”曾志锋说。

2022年农学中队三期毕业照

“教官团把‘优秀”当做薪火相传的传统,同学们不怕苦累、无惧困难、积极向上,农学中队就是其中典型代表,生动反映了我校以综合育人为核心的军事技能训练教学改革成效。”学校党委保卫部(人民武装部、保卫处)有关负责人表示。

据介绍,除完成军事训练任务外,教官团每年寒暑假还组织赴偏远地区开展公益国防教育活动,助力山区爱国主义教育。许多同学毕业后依然十分关心教官团的发展,大家捐赠设立国防教育与教官发展基金、举办就业创业分享会,向师弟师妹继续传递温暖,并于2023年成立了教官团校友会。

“展望未来,教官团将不忘初心,围绕立德树人根本任务,强化全员、全过程、全方位育人;持续提升素养与能力,在团队传承中开拓进取,为国防教育添砖加瓦;携手毕业校友,凝聚社会力量,书写华农篇章。”

在华农军训教官团的锻炼过程中

不少学子也坚定奔赴了

投笔从戎、报效祖国的梦想

一届又一届的学子

用热血之笔

书写了一个又一个

无悔的青春故事