4月29日

2025年广东省庆祝“五一”国际劳动节

暨劳动模范先进工作者和先进集体表彰大会

在广州举行

华农农学院院长、二级教授

储成才

荣获2025年“广东省劳动模范”表彰

个人简介:

储成才,华南农业大学农学院院长,二级教授,博士生导师,民盟中央科技委员会副主任,广州市人民政府参事。中国科学院“百人计划”、国家杰出青年基金获得者,国家特支计划科技创新领军人才,首批新世纪百千万人才工程国家级人选,全国优秀科技工作者,享受政府特殊津贴专家,已培养国家级人才7人次。长期致力于水稻养分高效利用研究,在Nature、Nature Genetics等期刊发表论文130余篇,2019年起连续6年入选科睿唯安“全球高被引科学家”。

近年来带领团队在“绿色超级稻”培育上取得重要突破,在国际上首次构建水稻氮营养主信号通路,阐明籼粳稻氮肥利用效率差异的分子机制,破解水稻低氮适应性之谜。积极推动产学研融合,申请专利70余项(国际专利10项),与育种单位协同创新,培育“绿色超级稻”新品种 3个,累计推广1400万亩,为我国农业绿色转型作出突出贡献。

从基础研究机构

走到农业教育第一线

带着前沿科研的锋芒

也带着泥土的温度与期望

储成才用科研解答田间难题

也用行动诠释教育初心

储成才:筑梦稻香里 化雨桃李间

“当我在华农看到丁颖、卢永根、黄耀祥院士的雕像时,我感到自己内心有个地方被触动了。”来到华农的第四年,储成才仍然记得促使自己来到华农的决定性时刻,“华南农大在中国现代稻作科学史和水稻基础及应用研究上具有深厚的研究与文化积淀,是一个具有重要意义的地方。”

“黄耀祥院士1959年在世界上第一次培育出水稻矮秆品种‘广场矮’,比国际水稻所培育的IR8提前7年。70年代开始的矮秆水稻培育和推广,使得中国水稻产量获得大幅度提升,实现了水稻‘第一次绿色革命’,为‘端牢中国饭碗’做出了关键性贡献。我们是否可以接过接力棒,培养更多人才,做出更多成果,实现‘第二次绿色革命’?”怀着这样的向往,他带着团队在华农扎下了根。既是科研工作者,又是农业教育者,接下来的一千多个日夜里,一种使命感始终督促着他,未曾有一天懈怠。

深耕作物育种,追梦“绿色革命”

农学院是华农“双一流”学科建设的重要依托学院。储成才的办公室就在学院作物资源高效研究实验室一楼的一间小房里,门外就是实验操作台,旁边就是团队平时讨论工作的会议室。

对待科研,储成才向来一丝不苟。他的时间不以是否为工作时段来区分,只有做没做完这一条标准。在他的以身作则下,团队始终保持着高度的专注,投入到每个项目中。

高产一直是育种的首要目标,这也导致了一些重要基因资源如氮高效基因的丢失。基因是育种的“芯片”,如何找回丢失的基因?储成才说,由丁颖、卢永根等收集、鉴定、保存的近万份稻种资源,是水稻绿色发展的基因库。

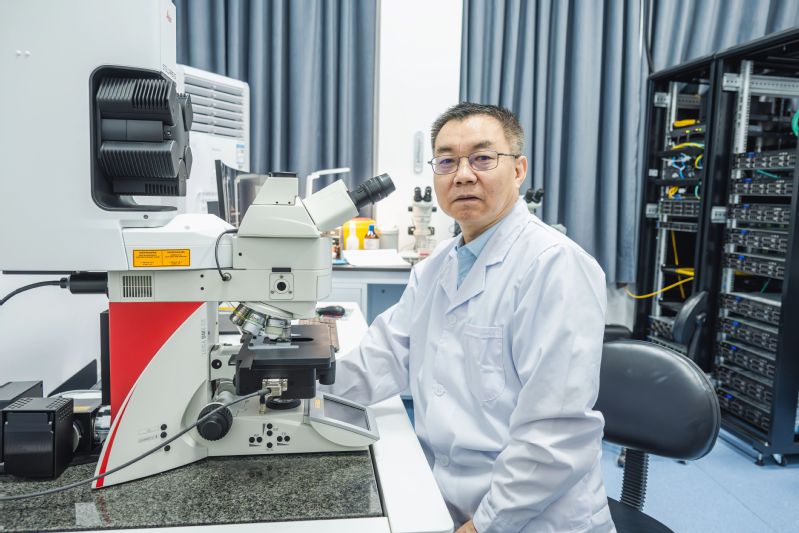

储成才指导学生观察稻苗

“我们希望对这些稻种资源系统地开展挖掘和利用,把现代育种中丢失的基因找回来,从源头核心抢占育种制高点;同时,实现与产业需求的有效对接,创制突破性绿色超级品种,引导中国进入‘少投入、多产出、保护环境’的‘新绿色革命’。”

怀着这样的理想,储成才带领团队率先构建水稻氮营养主信号通路,阐明籼粳稻氮肥利用效率差异的分子机制,攻克水稻低氮适应性难题;与育种单位联合培育“绿色超级稻”新品种3个,其中“秀水114”“秀水134”等新品种累计推广1400万亩,为我国农业减排增效和绿色转型提供关键技术支撑……

2025年4月,储成才团队主要参与完成的研究成果发表于《Cell》。通过整合微生物组学、分子生物学等技术,该研究进一步揭示根际微生物调控水稻分蘖的分子机制,为作物增产与粮食安全提供了科技支撑。

实验室里培育的稻苗

找准方向,实现“1+1+1>6”

在储成才看来,做科研和做院长在底层逻辑上有相通之处——找到正确的方向是关键。“只有方向对了,努力才有价值。”

要想建好一个学院,人才培养、师资建设、科学研究、社会服务、国际交流,一个都不能少。为了推动学院发展,储成才多方联络,务实求真,取得一系列成效:建立“本-博”贯通培养模式,精准引育国家级人才5人,成功申报国家生物育种重大专项,新增省部级平台3 个,学院主持获省科技进步一等奖 2 项,参与“111”计划高等学校学科创新引智基地建设,推进校地企深度合作,深化与巴西等拉美地区国家的合作……

“1+1+1>6”是储成才谈团队建设常说的一句话,“俗话说‘三个臭皮匠顶个诸葛亮’,那么我们这么多优秀的人聚在一起,是不是可以实现‘1+1+1>6’的倍增效应?”

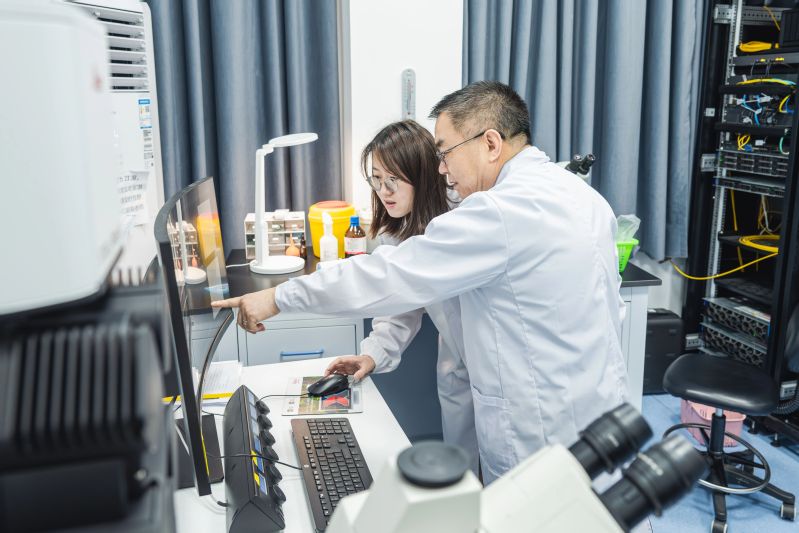

储成才指导学生分析数据

储成才非常重视年轻教师的发展。他说,一个团队、一个学院、一个学科的发展,关键还是在人,尤其是年轻人。除了平时和青年教师多交流,储成才还主导建立了学院青年教师发展促进会,每隔一段时间就要把青年骨干们聚到一起聊聊天、喝喝茶,分享各自的研究成果和经验,既拉近了彼此之间的关系,也促进了学术交流和合作。

最近,他一直引导大家思考如何搞好本科教学,“这是我们人才培养目前的一个核心,也是特别需要大家集思广益的。”同时,他仍在不断寻找最合适学院的人才,更好支撑学科长远发展。

对于未来,他既有压力,也充满信心:“华南农业大学农学院与自己的过去纵向比,这几年发展很快,实现了多个跨越;然而,我们必须清醒地认识到,和头部学校相比,我们仍然有非常大的差距。但是我们要有信心,相信在不断的努力和追赶下,是可以实现跨越式发展的。”

在这里,体会“HAPPY SCIENCE”真谛

储成才的办公桌上,一幅用水稻种子拼成的画格外显眼:绿色的稻株上结着沉甸甸的稻穗,下方是一句英文——“HAPPY SCIENCE”(快乐科学)。

这是储成才的学生送给他的教师节礼物,里面的水稻种子是团队培育的品种。这句“HAPPY SCIENCE”,则是储成才30多年来一以贯之的教育理念。

储成才向记者介绍水稻种子画

“教育是最复杂的,如何让学生对科学感兴趣,从而激发其最大潜能,这很重要。”带学生这么多年,储成才深有感触。“不以发文章为目的搞科研,不为加班而加班”,是他常常和团队成员说的一句话。

“科学是解决问题的,而发文章只是在你解决问题过程中的一个副产品。”储成才解释,“要激发学生对科学的兴趣,用他的自驱力去搞科研。如果对课题有兴趣,你不让他加班,他都要来。”

储成才指导学生分析数据

平时事务繁忙,储成才很珍惜和师生交流的时间,哪怕是吃完饭回办公室的路上,他都想办法多和大家聊几句。“保持交流非常重要,有时几句话,就能发现问题,甚至找到解决办法。”

在学生眼里,储成才既是导师,也是朋友,更是大家学习的榜样。“储老师不仅为我们创造了良好的科研条件,更为我们营造了难得的人文环境。我们从他身上学到的不仅仅是科学知识,还有学习方法和做人的道理。作为储老师的学生,我们真正体会到‘Happy Science ’的真谛。”

心系国家需要,根植田野梦想

储成才与团队并肩前行

扎根于土地,守护国家粮仓

他在实验室耕耘

也在课堂上点燃年轻的火种

他将“绿色”写进稻谷

也写进了每一位学生的心里

为储老师点赞!