一顶遮阳帽,两只泥胶鞋

在江门恩平

她的身影常年在田埂穿梭

“阿伯,上次教你的那个防虫法子管用不?”

“管用!还是小官讲得透,听得懂,

照着做准没错!”

她是华农资源环境学院2014届硕士毕业生

官利兰

也是村民们口中的“小官”

“小官”不大,是“80后”农技专家

现任恩平市农业技术推广服务中心副主任

曾任良西镇龙安塘村驻村第一书记

“小官”很大,田间地头都是她的办公室

来往的村民都认识她

脚踩沃土,实干为先

她收获了诸多荣誉,更有乡亲们的“五星好评”

事迹被《人民日报》《科技日报》

《南方日报》等多家媒体报道

今天,和“小官”一起下地,走进她的故事!

官利兰

“听小官的准没错!”

盛夏的稻田,热浪滚滚。“今年水稻试验品种多,大伙儿核对仔细了,一株都不能错!”官利兰的声音在绿油油的试验田里响起,汗水早已浸透她的衣背。她蹲下身,仔细地观察着植株的生长情况,记录着分蘖数,专注得像对待珍宝。她的“实验室”没有白大褂和精密仪器,有的是烈日、泥土和对丰收的期盼。

她负责的,可不是小打小闹。从国家农作物品种试验马铃薯南方冬作组恩平试点,到国家重点研发计划“马铃薯化肥减施”项目,再到水稻绿色高质高效示范项目……这些关乎国家粮食安全、关乎农民钱袋子的重大课题,就在她脚下这片土地上生根发芽。她像照顾婴儿一样,守护着每一株试验作物,只为筛选出最抗病、最高产、最优质的好品种。

2018年,官利兰怀揣着“用技术服务农业”的初心来到恩平,成为恩平市农业技术推广服务中心的一员。从实验室的精准测试到田间地头的风吹日晒,她从未退缩。就这样一干多年,这个 “80后” 新农人在外人眼中的艰苦工作中,打开了自己的广阔人生。

官利兰(左二)在田间进行科研工作

作为科研人员,官利兰承担着多项国家级、省级重要课题,但“比课题更重要的,是将所学知识转化为服务农户的实用技术。乡亲们的期盼,让我感受到农技人员的责任和使命”,是官利兰最真实的工作感受。

“阿伯,上次教你的那个防虫法子管用不?”这样的话,官利兰常问。她的手机号码,是恩平许多种植户的“农技热线”。田间地头,房前屋后,她总是不厌其烦,手把手教农民选种、施肥、防病。多年来,她服务农户6万多户、指导种植面积超20万亩,将先进技术转化为农户看得见、摸得着的收益。农民们总说:“小官讲得透,听得懂,照着做准没错!”

面对突发灾害,官利兰总是冲锋在前:2021年1月,恩平遭遇霜冻灾害,她迅速联合国家马铃薯产业技术体系专家赶赴田间,指导农户开展冻后促生防病工作;2023年开春,种粮大户因干旱无法育秧,她立即送去应急抽水泵并现场指导安装,解了春耕燃眉之急……这样的场景在官利兰工作中屡见不鲜。

查看水稻生长情况

在官利兰的严谨指导下,恩平2019-2020年马铃薯化学肥料减施替代技术的优化增收节支545.25万元,2019-2021年度冬种马铃薯优新品种及高效栽培技术研发与集成应用累计推广11.7万亩,累计新增收益6727.5万元。

成果写在田间,也写在纸上。她琢磨出的《冬作马铃薯化肥减施技术规程》,成了农民种地的“省肥宝典”;参与编写的《神奇的马铃薯》,让更多人了解了土疙瘩里的大学问。她笑着说:“看到农民用了新技术,省了钱,还增产了,比发论文还高兴!”

她的办公室,大到整片田

2023年7月,官利兰多了一个新身份——龙安塘村驻村第一书记。肩上的担子更重了:建强支部、发展产业、带动增收、服务村民……她把“百千万工程”的蓝图,一笔笔画进龙安塘的土地上。

“政策好不好,关键看乡亲们能不能听懂、得到实惠。”党员大会上、村民家门口,她用最朴实的乡音,把乡村振兴的好政策掰开了、揉碎了讲给大家听。脚下沾满多少泥土,心中就沉淀多少真情。她走遍村里的角角落落,和村干部、乡亲们拉家常、找问题、挖潜力。

她发挥老本行,把“技术”带到村里。许多农村妇女种植依靠“老办法”,农作物的产量一直上不去。为此官利兰多次组织种植技术培训,让农村妇女掌握科学种田的本领。更关键的是,她为村里找到了“金钥匙”——立足本地资源,联动加工企业,硬是打造出一个50亩的高标准“四薯”(木薯、粉葛、沙葛、马铃薯)产业基地!小山村第一次有了规模化、标准化的特色产业。

指导马铃薯种植

销路是农民的“定心丸”。官利兰四处奔波,磨破了嘴皮子,最终促成良西镇签下350吨马铃薯保底收购合同,其中龙安塘村占了50吨。“有了保底价,大家就敢放手去种了!”村民的信心被点燃。她还带头搞起170亩水稻订单化、标准化种植试点,探索优质优价的新路子。

“农情”故事,从华农写起

今年7月,官利兰的驻村工作收队了。重新回到农技推广服务中心的她,继续开展水稻优新品种的示范推广、茄子选育试验、冬作马铃薯试验的规划和日常的下乡技术指导等工作。

官利兰的故事,没有惊天动地,却饱含着泥土的温度和科技的力量。凭借出色表现,她先后荣获全国乡村振兴青年先锋、广东省三八红旗手、江门市优秀共产党员等称号。

回忆一路走来,官利兰对母校充满感情。如今扎实的专业积累,离不开母校平台托举和恩师悉心指导。

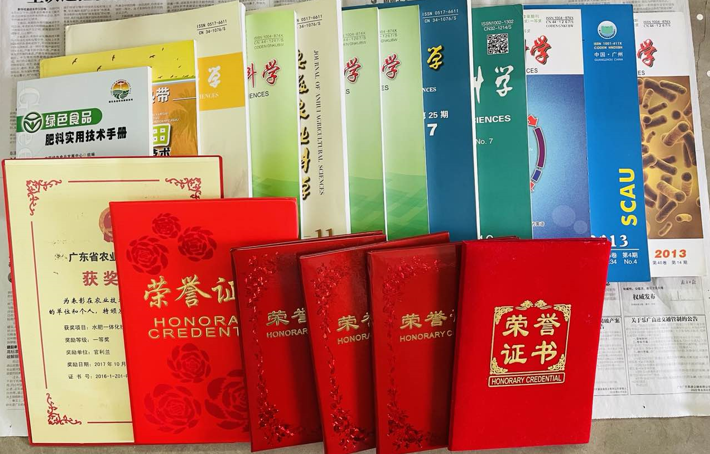

官利兰发表的论文与获得的奖励

2007年,她考入华南农业大学,开启农业知识学习之旅。本科四年的深耕让她对农业产生深厚感情,毕业后选择继续攻读土壤学专业研究生,师从国家马铃薯产业技术体系专家、华农资源环境学院副教授张新明,专注于土壤肥力与养分资源综合管理研究。在校期间,她便以第一作者身份发表4篇学术论文,为日后一线实践打下坚实理论基础。

毕业后,她还常与老师联系,或请教学习,或邀请专家技术下乡。踏上工作岗位,她始终保持科研敏锐度,以第一作者身份在核心期刊发表论文多篇;编制马铃薯、茨菇相关生产技术规程3部,并作为江门市地方标准发布,填补了地方农业标准空白;研发的《冬作马铃薯平衡施肥专家系统V1.0》获计算机软件著作权,为科学施肥提供智能支持;还参编专业书籍3部,为农学学生和农业科技工作者提供参考。

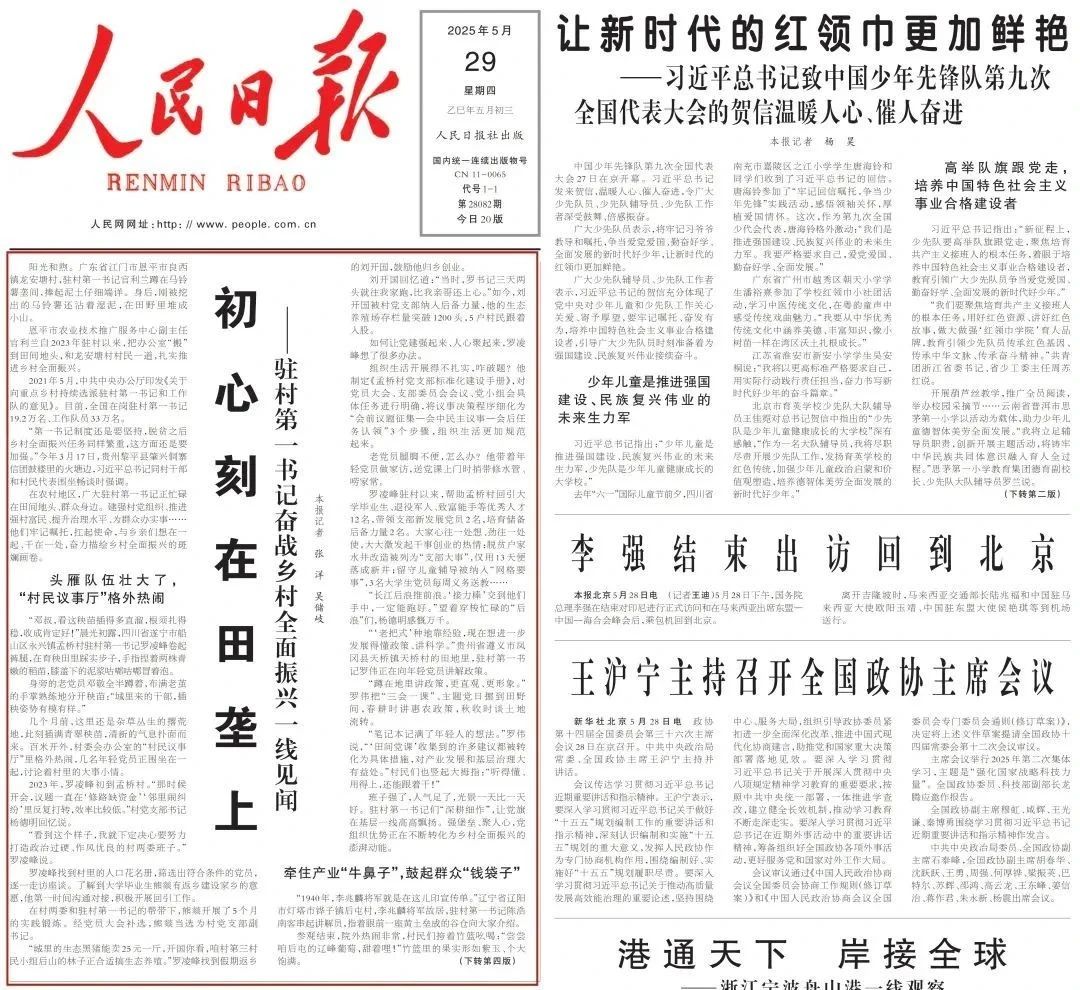

人民日报报道

今年是实现“百千万工程”三年初见成效目标的重要节点,在《人民日报》5月29日头版《初心刻在田垄上——驻村第一书记奋战乡村全面振兴一线见闻》,9月由广东省妇女联合会、南方日报、南方+、南方网推出的“百千万的她”专栏中,都报道了官利兰的事迹。但官利兰说,最珍贵的始终是农户丰收时的笑容,是乡村因技术而变、因奋斗而美的崭新面貌。

从实验室到田间地头

从农技推广员到驻村第一书记

官利兰的身上

是一代代华农人传承的

服务三农的初心使命

他们把青春播撒在田野间

让乡村振兴的种子在泥土里生根发芽

绽放出最美的光彩